近日,中国科学院合肥物质院健康所/合肥肿瘤医院刘青松药学团队研发出一种新型嘌呤类PGK1抑制剂,该化合物在炎症性肠病(IBD)模型中表现出良好的治疗效果。相关研究成果在线发表于药物化学领域权威期刊《Journal of Medicinal Chemistry》。

IBD是一种慢性、复发性肠道炎症疾病,严重影响患者的生活质量。现有治疗药物如糖皮质激素、环孢菌素A、乌帕替尼等均伴随不可忽视的副作用。磷酸甘油酸激酶1(PGK1)作为糖酵解过程中的关键代谢酶,近年来被发现是IBD的潜在治疗靶点。然而,现有PGK1抑制剂在活性或药代动力学性质方面的局限性限制了它们的临床应用。因此,发展具有新型骨架及良好成药性的PGK1抑制剂具有重要意义。

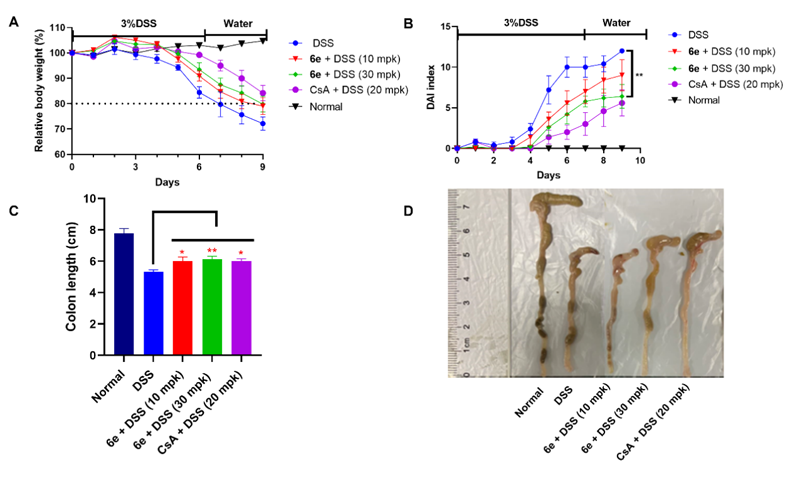

本研究在课题组前期通过高通量筛选发现的苗头化合物NG52的基础上,采用基于结构的理性药物设计,系统地对嘌呤衍生物NG52的R1、R2和R3区域开展构效关系研究,合成了一系列新化合物,并检测了它们对PGK1的抑制活性。经过多轮结构优化,发现嘌呤衍生物6e不仅在酶活水平上表现出优异活性(IC50),而且在大鼠和小鼠中均展现出良好的生物利用度(F)和较高的口服暴露量(AUC)。此外,在激酶选择性评估中,6e在210种激酶中对PGK1具有高选择性。进一步体外研究显示,6e显著抑制PGK1介导的糖酵解过程,降低葡萄糖消耗和乳酸生成,上调Nrf2蛋白,促进HO-1蛋白表达,抑制IL-1β和IL-6的转录与蛋白水平,从而发挥抗炎作用。在动物结肠炎模型中,口服6e(10和30 mg/kg)能够剂量依赖性地缓解体重下降、降低疾病活动指数(DAI)、改善结肠缩短和组织病理损伤,显示出良好的体内抗炎疗效。综上所述,该研究为PGK1靶向治疗IBD提供了具有潜力的临床前候选药物。

本研究工作获得了国家自然科学基金、安徽省科技重大专项和安徽省重点研发计划等项目的支持。

文章链接:https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acs.jmedchem.5c01334

化合物6e在DSS诱导的小鼠急性结肠炎模型中的治疗效果