近日,中国科学院合肥肿瘤医院王宏志研究员团队开发出一种多阶段双域渐进式网络与协同训练方法,用于稀疏视角CT(Sparse-view CT, SVCT)重建。该研究在技术上具有显著创新性,突破了单一模型难以适应多种稀疏视角场景的瓶颈。相关成果以题为《Multi-stage Dual-domain Progressive Network with Synergistic Training for Sparse-view CT Reconstruction》发表在国际计算机科学TOP期刊Neural Networks(IF=6.3)。王宏志研究员、窦少斌副研究员为论文通讯作者,博士研究生邵婧媛为第一作者,中国科学院合肥肿瘤医院为第一完成单位和通讯作者单位。

稀疏视角低剂量CT通过减少采样角度来降低患者辐射剂量并缩短扫描时间,但由此带来的重建伪影问题严重影响影像质量和诊断准确性。传统方法通常需针对不同视角场景分别训练模型,不仅耗时耗力,还缺乏对新场景的灵活适应能力。

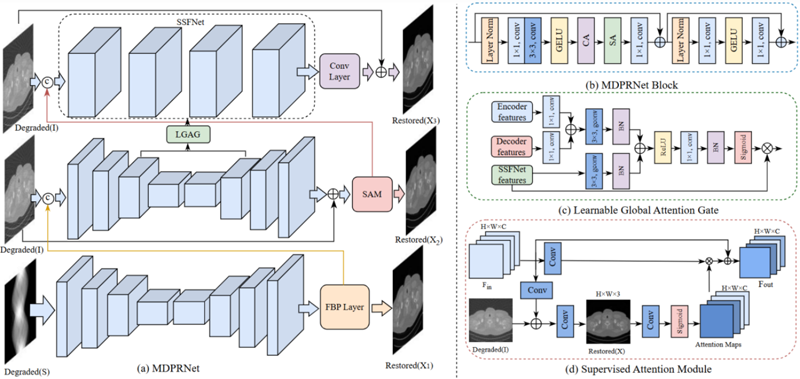

针对模型泛化能力不足与图像细节丢失的难题,研究团队提出了一种基于协同训练的重建方法。研究团队设计了多视角协同训练策略,将训练数据按视角数量划分为“超稀疏组”(18、24、36、42视角)和“稀疏组”(72、96、144、168视角),使单一模型能够鲁棒地适应多种扫描条件;该策略有效避免了大跨度视角训练中性能不稳定的问题,显著提升了模型在极稀疏场景下的重建性能与稳定性。同时,研究团队构建了多阶段双域渐进重建网络(MDPRNet),该网络采用多阶段架构,早期阶段通过编码器–解码器架构,从正弦域与图像域中提取多尺度上下文特征;最终阶段则使用单尺度特征子网络(SSFNet)在原始分辨率下进行重建,以最大限度保留图像细节与纹理;为优化阶段间信息流动,研究引入跨阶段特征适配器(CFA),融合可学习全局注意门(LGAG)与监督注意模块(SAM),有效促进特征融合与传递,实现重建质量的逐级提升。

通过多视角协同训练与多阶段双域架构的深度融合,MDPRNet显著提升了模型的泛化能力与重建精度。在AAPM公开数据集和团队自建的肺部异常CT影像数据集(LACI)上的实验表明,MDPRNet在所有稀疏视角场景下均优于现有方法。特别是在144视角条件下,PSNR达到40.66 dB,比现有最优方法提升近3 dB;在超稀疏的18视角条件下,PSNR仍达30.16 dB,展现出卓越的稳健性能。

研究结果表明,多视角协同训练策略与多阶段双域架构的协同作用,使模型能够同时处理正弦域和图像域信息,实现统一的稀疏视角CT重建方案。该研究提出的协同训练策略与多阶段双域架构,为临床CT重建提供了高效、通用的技术路径,显著降低了医疗机构的计算部署成本,为不完全视角CT重建问题提供了新的解决方案,在医学影像处理领域具有重要的应用价值。

文章链接:https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0893608025011025

图1.展示了用于稀疏视角CT重建的MDPRNet模型整体架构,采用多阶段渐进式重建框架。早期阶段使用U型网络从正弦图和CT图像中提取多尺度特征,最终阶段采用单尺度网络(SSFNet)在原始分辨率下重建,以保留细节纹理。